刘万鸣的花鸟画传承千年中华优秀传统特别是宋元绘画的精到深入,富有时代生活气息,把西方严谨的素描造型融汇于中国画写意笔墨,其极富个性化艺术语言的作品,纯正典雅,朴厚传神,其指墨画,化指为戟,尽显创格锐气。其挥毫落笔,深入宋元,将传统精粹融为平常修炼,已成为当代花鸟画的新古典主义代表作。从2025年9月25日-10月12日,“向往经典--刘万鸣书画艺术展”在西安陕西省美术博物馆200多幅作品,到11月7日-12月7日,山东美术馆“与物同春——刘万鸣艺术展”,万鸣先生不同时期创作的各类人物、花卉翎毛、走兽竹石、瓜果杂项等500余幅,这两个展览展出了全国政协委员、中国美术家协会副主席、中国国家画院院长刘万鸣近30年来的作品神牛资讯,两个展览时序相衔,学理相通。本文将从对刘万鸣创作所涉及到的有关学术问题做一个述评式导览。

展览定位:第一组学术回顾展

这两个展览是继2023年广州“意笔精微—-刘万鸣艺术大展”又一组大型展览,两者的区别在于广州大展更多聚焦刘万鸣创作的近作,这两次展览,则是刘万鸣第一组学术回顾展览,规模完备,学术内涵丰富。如果从1985年在天津美术学院求学算起,今年正值刘万鸣从艺40周年之际,这组回顾就更有意义了。陕西展展览分为“天地浩然”和“齐物等观”两大板块,策展人定义“天地浩然”为刘万鸣“倡导的“写实之境”的至高体现。”是“艺术家主体精神的投射与升华。”是传统画论“从于心”“笔墨当随时代”的现代表达。“齐物等观”包括“人物肖像写生与书法力作。”“是艺术家维系其艺术生命力、锤炼其感知与笔力的核心修行。”这两大板块作品包括花鸟画大型创作、指墨画、素描速写、书法等四个部分内容,涉及到中和西、笔(指)相对于纸、素描与笔墨、书与画四个命题和关系。山东展分为五大板块:搜妙(大画)、觅趣(小品)、尚朴(书法)、创真(素描)、求意(指画)。与陕西展相比,增加了独立的小品画板块“觅趣”,作品增加了一倍多,在陕西限于场馆条件未能得到充分展示的作品都得到了较为充分地展览。

在艺术创作领域,卓越的艺术家,都追求创作探索和理论自觉并举,刘万鸣是其中的佼佼者。他在天津美术学院学习时,就坚持笔墨实践和古代画论、艺术理论并行,以至于留校任教后,他能同时开讲创作课和中国古代画论课。正是由于他在理论上学懂弄通,所以,在实践上他一直追求融会贯通,无论是中国画古代优秀传统,还是西洋的经典素描,他都在力求把彼此的优长结合起来,而不是互相排斥。而要结合好,就必须把两者的高明之处掌握好,所以,刘万鸣的国画有了纯正的宋元格调,他的素描则是深入、传神的古典范式。书法和素描一样都是基本功,但刘万鸣强化了书法的刚劲,这就和他绘画圆融形成了鲜明对比。指墨画是他从学生时就接触的,但真正开始创作是近6年的事。

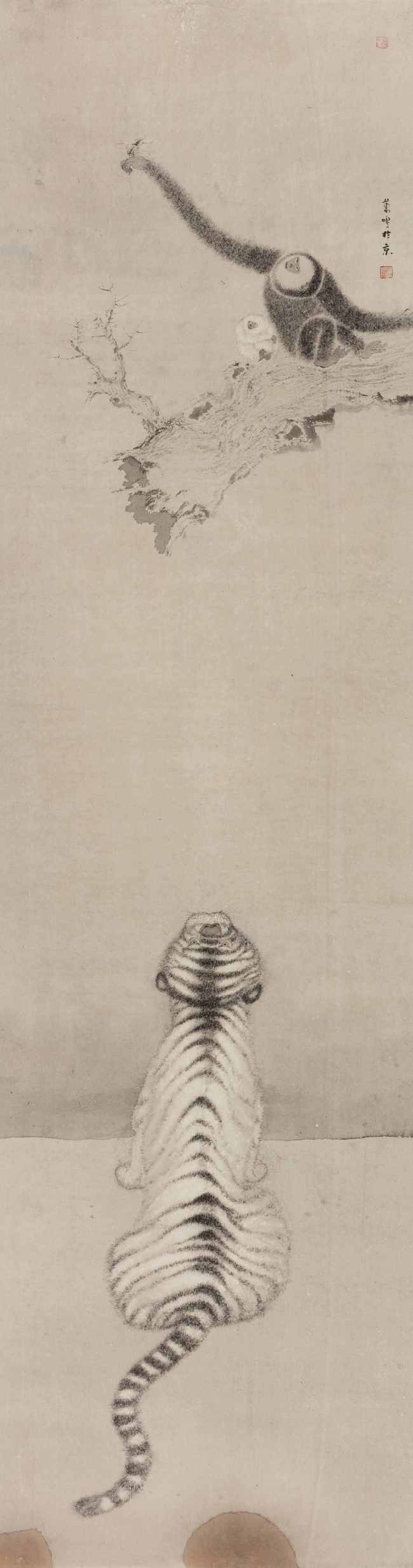

《福满图》123.5×25cm纸本设色2023年刘万鸣

《仰观》123.5×33cm纸本设色2023年刘万鸣

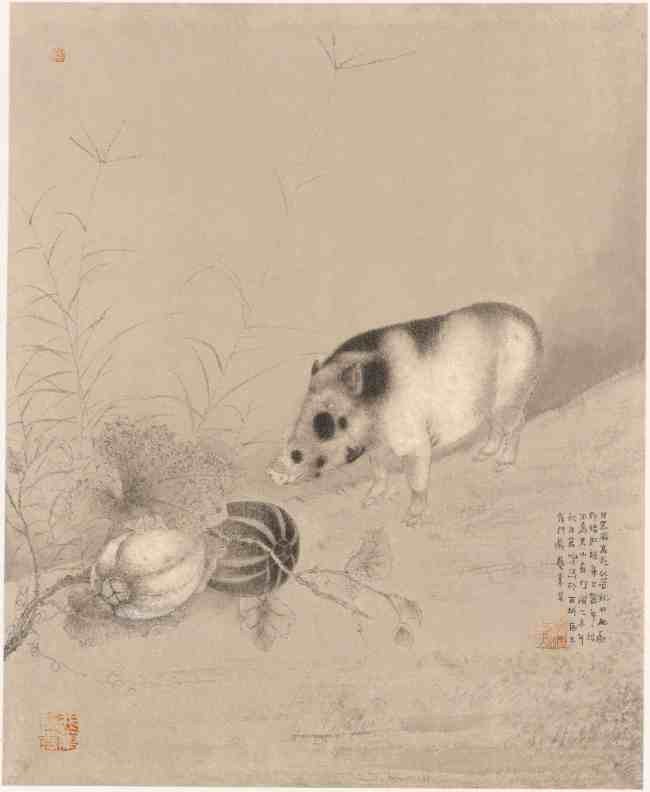

《田间》56x46cm纸本设色2015年刘万鸣

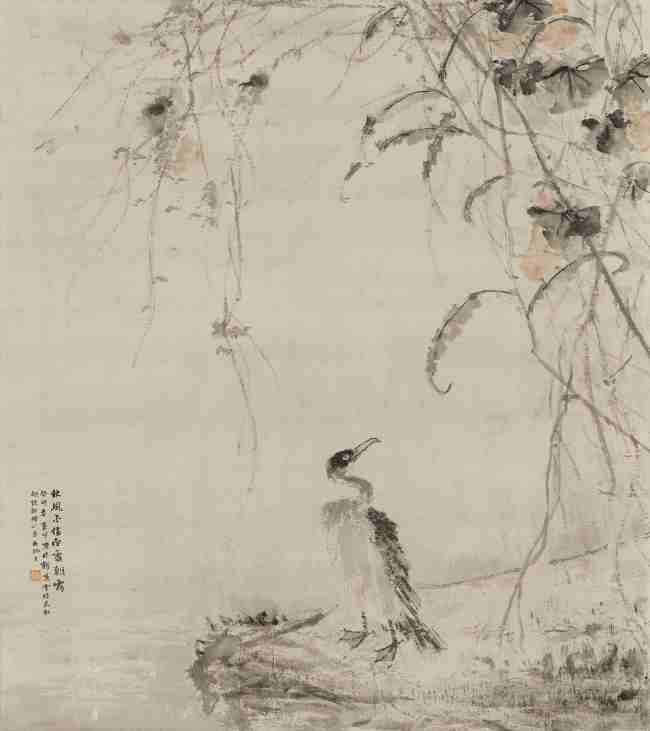

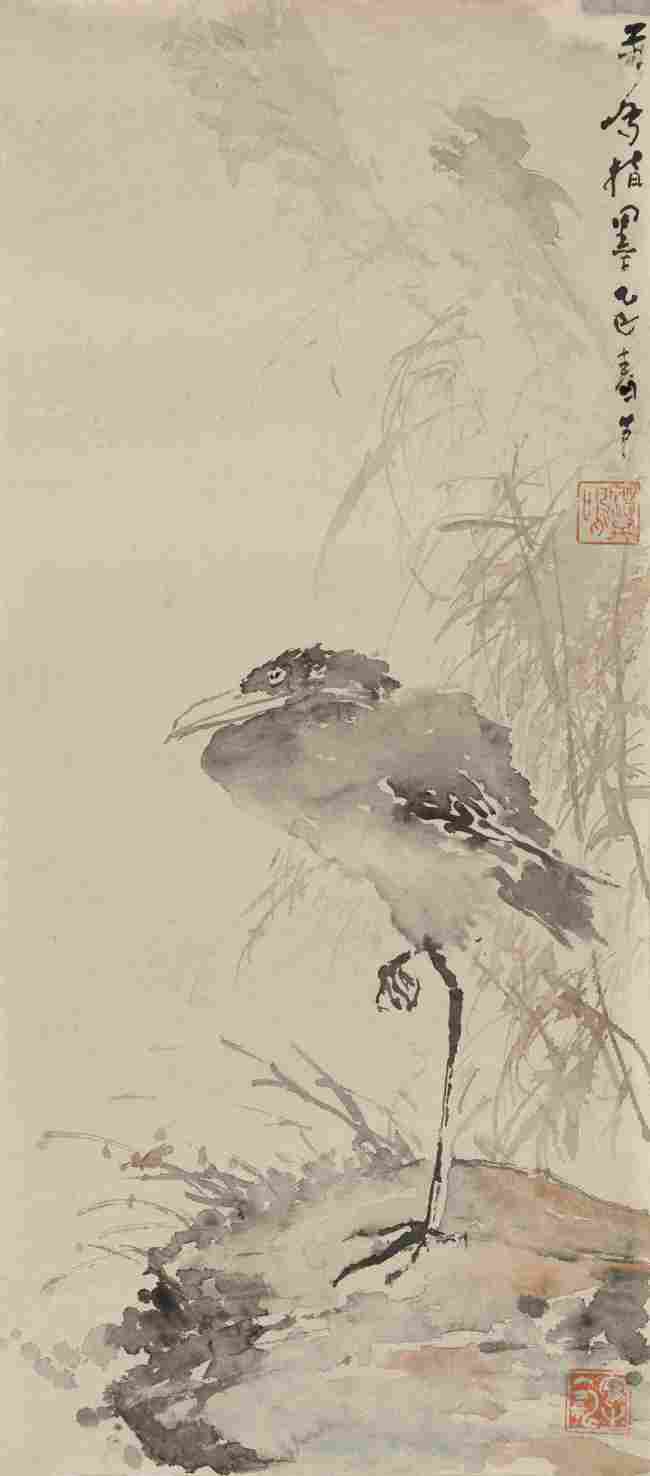

《背影》40×25cm纸本设色2020年刘万鸣

《大吉祥》40×35cm纸本设色2020年刘万鸣

国画:周秦汉唐与宋元传统

在山东展是刘万鸣第一个全面的学术回顾展。山东不仅是王羲之、王献之“二王”的故里,也是两宋巨擘李成、张择端、梁楷和元代杰出画家商琦的故乡,明清以来,更是有郑板桥、高凤翰等。刘万鸣在山东展览既是向山东宋元先贤致敬,也是对山东明清以来,特别是当代画人的学习交流。

之前到西安举办刘万鸣则是生平第一个带有回顾性的展览,既有一定的偶然性,也是一种学术的深层联系。这种联系就是在高古厚重的周秦汉唐文化背景下,举办一个以意笔精微宋元学术为主体的中国画展览。

刘万鸣作品所具有的宋元艺术特色是公认的。中国文化艺术发展促进会主席、国家画院原院长、西安美术学院原院长杨晓阳认为:“万鸣的学术是在全面的学习传统古今中外的基础上,着重从宋元以后的花鸟画发展而来,当然他人物、山水、花鸟都很优秀。近10年他集中在花鸟画的创作,从工笔到小写意到大写意到简笔,非常扎实地推进。他在宋元以来花鸟画技法基础上,深入体会传统精神。”

文旅部艺术中心副主任乔宜男曾任西安美院国画系负责人,他觉得刘万鸣在西安举办展览有特别的意义。乔宜男说:“我把刘万鸣先生的展览定意义为相对长安画派之意义,就是营造一种相互学习的学术氛围。刘万鸣先生肯定能从周、秦、汉、唐的历史艺术遗迹中汲取养分,能与长安画派中的优秀艺术家有心灵的共鸣。但我更想说的是这个展览对长安画坛的几点思考价值。”乔宜男深刻感悟到相对于周、秦、汉、唐传统的深厚,宋元传统恰恰是西安亟待加强的。

对宋元传统的感悟,在西安展览画册中,刘万鸣《一种源于心灵的艺术实践》一文神牛资讯,把对古代经典的“临摹”的心得揭示了。刘万鸣强调临摹是今人与古人通过对经典作品临摹过程的心灵沟通,必须达到精神和技法的双重深入。在心意相通,技道相得中,“临摹是一种创作方式”。

对刘万鸣精到的宋元特色,七届中国美协副主席、中国美术馆原馆长、西安美术学院老学长杨力舟说:“刘万鸣院长擅写禽鸟、走兽,却能把它们画得‘高雅’而非‘甜俗’。古亦有此题材,他却以‘雅尚’去其俗病:行笔布墨,秀韵天成;敷墨渲染,便得古人心法,又出己意。枯木、寒石、萧疏淡远,皆随意而生;云气绕鹤,姿态高朗。用笔疏散,云烟缭绕,顿觉明静清幽;笔势流畅滋润,草木坡石、枯树屹立,豪放中见平淡天真之趣。”原中国画研究院创作室主任、西安美院老学长王迎春认为:“刘万鸣现为中国国家画院院长,我与刘院长随着接触日见增多,对他的作品亦更进一步关注。他的画以树石、禽鸟、动物居多,中国画传统重在修养,而非仅是笔墨技法。只要在刘万鸣的画前多停留几分钟,便能体悟到悠然的生活情趣与深邃的内在思考。不事张扬,而意味绵长,他的画,道出了中国传统文脉中,可贵的写意精神。”

《碧空无际》纸本设色361-192.5厘米2014刘万鸣

《太行真秋,气贯宇宙》300x140cm纸本设色2010刘万鸣

《平湖清远》355cmx193cm纸本水墨2022年刘万鸣

《秋风无尽,白露朝霜》166×148cm纸本设色2023年刘万鸣

《悠然东篱图》240×124cm纸本设色2024年刘万鸣

素描:中国画现代转型的经典话题

素描在中国美术教育界作为基础学科和基础训练是从20世纪以来,伴随着现代美术教育制度所形成,是中国美术从传统向现代转型的标志之一。在20世纪以来的中国美术发展过程中,产生了一些兼具素描高手和中国画大师级人物,如对中国画创作教学体系有决定性影响的首推20世纪上半叶的蒋兆和与新中国人物画的开拓者方增先。

同时,素描给中国画的发展也带来了很多问题。其中最大的问题就是素描的写实性和中国画写意性的矛盾。写实性与写意性的矛盾,对于现代中国来说首先不来自于美术本身,是因为现代中国需要用写实性来反对与封建王朝相伴随的程式化、僵化的写意画。所以,源自五四运动的文学革命、美术革命,实际上是以文学、美术为武器革封建旧制度的命。20世纪上半叶,中国的素描主要源自欧美、日本,特别是以法国古典素描为主。新中国成立以后,前苏联的契斯恰科夫素描成为了主流,契氏素描本身就是源自意大利、法国,经过俄罗斯改造的,强调明暗和块面。这就与以线造型为主体的中国画产生了尖锐的矛盾。1960年,根据罗马尼亚与中国政府的协议,罗马尼亚艺术家博巴来华讲学,博巴带来了以结构为特色的“结构素描”。“结构素描”的观念与中国画线造型有学理上的相通之处。得到了时任浙江美院(今中国美院)校长潘天寿的大力支持和推崇,也深刻影响了几代人。改革开放以后,欧美更为开放的素描流派如李伯曼素描等也引入中国。对20世纪50年代,片面强调“素描是一切造型的基础”,甚至把契氏素描定于一尊的做法,改革开放后在思想解放运动中,学术界做出了深刻反省。方增先先生说,任何单一的造型方法培养学生的造型观念都会形成束缚,只有兼修各种方法,如契氏法、博巴法、李伯曼法,以及中国传统线描法,才能博采众长,不受单一方法的制约。刘万鸣是在改革开放时期学习的素描,他的素描主要还是学习欧美古典素描,那种精到深入是和宋元绘画相通的。所以刘万鸣能兼得中西两种美术的精华融于一炉,而毫不违和。

人物肖像写真17.5x16cm2018纸本素描刘万鸣

人物肖像写真17.5x16cm2018纸本素描刘万鸣

神牛资讯

神牛资讯

人物肖像写真17.5x16cm2018纸本素描刘万鸣

人物肖像写真25x16cm2018绢本素描刘万鸣

人物肖像写真25x16cm2019绢本素描刘万鸣

指墨画:融会贯通的集大成探索

在这两次次展览中,集中展出了一批刘万鸣近6年来创作的指墨画。刘万鸣的指墨画在当代美术界已经取得了非常突出的成就,可以说比古人有了更多的发展。

学术界把指墨画的滥觞上溯到唐代的张璪,把张璪“外师造化,中得心源”的理论作为指墨画的理论基础。指墨画成为成熟、系统的绘画实践还是在清中期的高其佩实现的,进而到20世纪50-60年代,潘天寿进一步发展了。刘万鸣的指墨画正是在这个大传统脉络上的创新。

指墨画和毛笔画是有差别的,毛笔碰到纸上的冲撞是转化了的,指墨画是直接用人的肌肤、手掌触摸到纸。画家在经历了多年毛笔历练后,达到娴熟状态,从毛笔转化为指墨初时反差会特别大。反差就是在画家触摸到纸后的那种感情、感受,毛笔是无法替代的。作为画理上的指墨画,刘万鸣在上大学时就接触到过,而真正集中专研、感受深入是在国家博物馆工作时期。画画就是感情的转化,从画面中,人们可以感受到刘万鸣用手指头画画更直接,吐露感情、情感寄托更真切,因为没有毛笔这个中间媒介了。

刘万鸣以前其实也画指墨画,但它毕竟是一个小“画种”,高校也没有专门开设指墨画课程,所以更多的是靠自我探索。在国博工作期间,刘万鸣对指墨画放开探索,不仅用手指、手掌、手面、手背,还用到了胳膊。刘万鸣主张,指墨画和毛笔画一样,指墨画创作时手指、手腕都得动,同样有中锋、侧锋、顺锋、逆锋、藏锋、露锋,皴、擦、点、染,干墨、焦墨、湿墨,指墨画都得用。关键是看画家泼洒的感情,不能刻意局限说这是指墨、那是笔墨,指墨画要打破传统指墨的单调性,不能过于强调指墨本身的特点,刻意舍弃毛笔的技法,要不拘一格把毛笔的技法揉进到指墨,包括借用毛笔色和墨的关系,按这样才能深入完成笔和手的转换。

在刘万鸣的指墨画中,我们可以看到画家主动把毛笔的技法融入指墨画,而不是像以往那样排斥,这种融入,刘万鸣不仅融入毛笔的技法,还包括一些素描的东西,他的指墨画创作是非常强调融汇贯通的,力求把好的东西都要借鉴揉进指墨画创作中去。

刘万鸣认为,任何东西都是从生到熟,高级的东西再从熟到生。刚开始,由生到熟,熟了一段,又开始变生了。由生到熟,由熟返生,这样的过程不断循环,不断深入,这其中从认识到技法会有一个飞跃。从题材的丰富、画幅的拓展、技法的融汇不断深入。

据悉,在6年多时间里,刘万鸣先后创作了200多张指墨画,准备将来专门出版一部指墨画集。

《烽火燎原,吞噬豺狼》365×217cm纸本指墨2025年刘万鸣

《大吉图》79×34cm纸本指墨2025年刘万鸣

《醉秋图》27.5×30.7cm纸本指墨2025年刘万鸣

《微雨静思》74.5×33cm纸本指墨2025年刘万鸣

《咏秋》45×33cm纸本指墨2025年刘万鸣

《瑞兆图》45×25cm纸本指墨2024年刘万鸣

书法:不仅是中国画独特的支撑点

著名前辈鉴定家、书画家陈佩秋曾对笔者说:“六法”中五法中西绘画都是可以相通的,只有“骨法用笔”才是中国画特有的。“骨法用笔”的基础就是毛笔的书写性,刘万鸣非常重视书法。

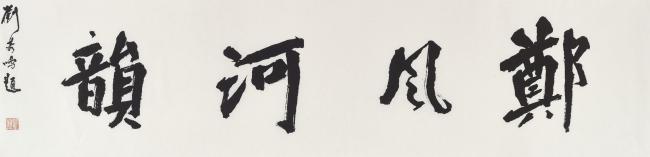

人们在观赏刘万鸣书画作品时,一定会感受到刘万鸣绘画的圆融内涵和书法的雄强张力所形成的鲜明对比。这正是中国书画的优秀传统所在,中国书法讲究力透纸背,不管哪种字体风格,均讲究“骨法用笔”“用笔为上”。刘万鸣的书法外有魏碑的刚健挺拔,内含颜体雍容大气,兼有兰亭的性情通达,洒脱不拘。陕西省文旅厅党组书记、厅长高阳在观摩刘万鸣书法作品时,一语中的地对刘万鸣说:你的“混体”有个性!中华艺术五千年,只有博采众长才能高级,在深入经典基础上的集大成者,才能形成创新超越的个性化艺术语言“混体”。

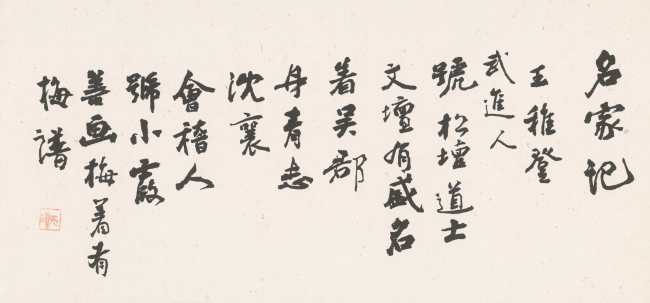

一般书画家大多会习惯于写一笔“画家字”,不强调书法的使转变化、结构书写,而突出”画意。刘万鸣却一直在追求书、画各自不同的艺术境界,他力求书法有书法的风骨和书写性。他书写的榜书,字正腔圆,巍巍有泰山之气;他的题画小字,纤毫毕现,行云流水,笔笔交代清楚。在刘万鸣的艺术群芳谱系中,书法既能和绘画相得益彰,又具有独立的艺术审美价值。

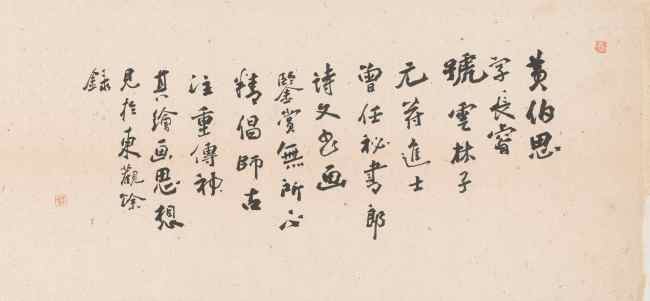

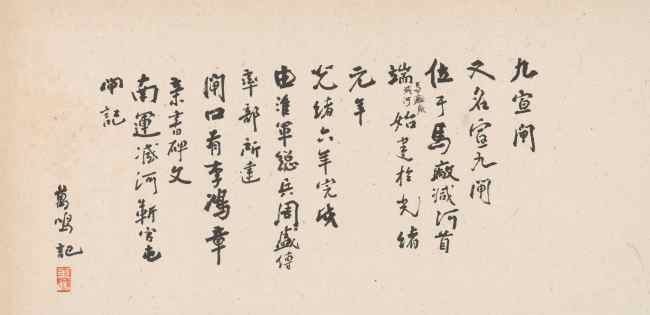

《手札》24x53cm纸本2022年刘万鸣

《手札》26x54cm纸本2022年(2)刘万鸣

《手札》24.5x54cm纸本2022年(3)刘万鸣

《郑风河韵》刘万鸣

《龙魂磅礴》刘万鸣神牛资讯

创通网提示:文章来自网络,不代表本站观点。